1、 种群

1. 定义

生活在同一地址的同种生物的一群个体。

种群既是生物繁殖的基本单位,也是生物进化单位,具备基因交流的能力;种群不是个体数目的简单相加,而是一个具备自我调节能力的有机单元。

要分清同一个物体和平时用语中同一类生物有什么区别,如:虫、树、草、鱼、蛇、鸟等不是一个种群,而是一类生物。注意区别种与纲、目、科、属等分类单位。

比如:黄山上的全部黄山松是一个种群,而黄山上的所有松树就不是一个种群,由于除去黄山松,还有其他松树。

2. 种群的特点

生物个体不拥有这类特点。

(1)种群密度

即单位空间内某种群的个体数目。种群密度不是固定不变的,不同物种、同一物种在不同环境中的种群密度有差异。

调查办法:

①标志重捕法(捉放法):

一般适用于动物,就是在一个比较明确界限的地区内,捕捉少量的动物个体进行标志,然后放回,经过一个适合时期(标志个体与未标志个体充分混合分布)后,再进行重捕,依据重捕中标志个体占总捕获数的比率,来估计该地区该动物的种群数目,即可算出该动物的种群密度。

标志重捕法的首要条件是:标志个体与未标志个体在重捕时被捕获的几率相等。

比如:假设在对某种群密度的调查中,首次捕获并标志A只个体,第二次捕获B只个体,其中标志个体C只,设该种群数目为N,则:

N:A=B:C,N=(AB)/C(只)

②样方调查法:

一般适用于植物,即在某一生态系统中,随机取若干样方,在样方中计数全部个体,然后将它平均数推广,估数种群整体。样方形态可以是长形、长方形、条带形和圆形等。注意以下两个定义:

样方(样本):从研究对象的总体中,抽取出来的部分个体的集合。

随机取样:在抽样时,假如总体中每个个体被抽选的机会均等,且每个个体被选与其他个体间无任何牵连,那样,这种既满足随机性,又满足独立性的抽样,就叫做随机取样(或叫做简单随机取样)。随机取样不允许掺入任何主观原因。

(2)出生率和死亡率

是决定种群密度的要紧原因。

人口的自然增长率=出生率-死亡率。

决定人口增长速度的是出生率和死亡率。

(3)年龄组成:

可以预测种群的数目进步变化趋势。

三类型型:增长型、稳定型和衰退型。

判断标准是幼体个数与老年个数的多少,若幼体数多于老年数则是增长型;若各年龄期个数比率适中,则是稳定型;若幼体数少于老年数则是衰退型。

(4)性别比率:

雌雄相当:如高等动物。

雌多于雄:如家养一群母鸡、一只公鸡。

雄多于雌:如一个蜜蜂种群内有一只雌性蜂王、多只雄蜂。

在一定量上影响种群密度,比如:用人工合成的性引诱剂诱杀害虫的雄性个体,破坏了害虫种群正常的性别比率,会使不少雌性个体不可以完成交配,而使害虫的种群密度明显降低。

3. 种群数目变化

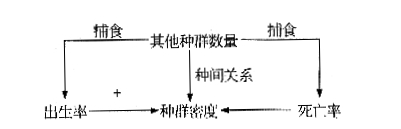

(1)影响原因

环境原因:(气候、食物、被捕食、寄生物传染病等)

出生率、死亡率、迁入和迁出(增和减)

种群数目的变化(增长、波动、稳定、降低)

(2)种群数目增长的种类

①J型增长曲线:

在理想条件(无任何阻力的状况)下,种群的数目会呈几何级数增大(指数增长),这种种群的指数式增长在理论上存在,但在自然生态系统中不可能存在。由于资源空间和食物是有限的,但在种群增长的某一段时间内或许会出现这样的情况。除此之外,外来物种入侵(条件适合,缺少天敌),在相当长的一段时间内入侵种会呈指数增长趋势。比如:入侵国内的大米草、水葫芦等。

②S型增长曲线:

种群数目达到环境允许的最大值K后停止增长,即出生率减少,死亡率增加,从而使种群数目的增长率降低。一个牧畜饲养场最好养殖个数是1/2K。

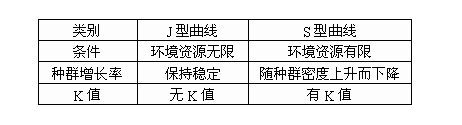

两种成长曲线有什么区别:

K值:最高密度(环境的满载量)(负载能力)

a. 延滞期 b. 指数增长期

c. 减速增长期 d. 稳按期(有波动)

按自然选择学说,环境阻力部分个体数就是通过存活斗争被淘汰的个体数。

(3)种群密度的反馈调节

①种内斗争与种群密度的反馈调节:

比如:在蝌蚪密度大的水中,个体较大的蝌蚪能从肠道分泌有毒物质,使幼小蝌蚪死亡率增加;还有桉树的自毒现象等。这样来看,种群具备肯定的自我调节机能,是物种存活的一种适应性反应,是保持种群数目相对稳定的要紧方法。在海洋鱼类资源急剧降低时,应停止捕捞,拟定休渔期,使之繁殖增多,还可投放人工繁育的鱼苗,加快种群数目的增长速度。

②种间关系与种群密度的反馈调节:

比如:一片草原上,牧草繁茂,食草动物就多,动物数目的增加,引起牧草衰减,因为牧草衰减,又引起动物数目降低,继而牧草又恢复正常。若过度放牧,则会引起草场退化,进而引起动物种群数目降低。所以要确定草场的合理载畜量,不可以超载放牧。

(4)研究种群数目变化的意义

有益于合理借助野生生物资源(如确定草场的合理载畜量),科学防治害虫(农田治虫要选择良机)等。

比如:在借助野生生物资源时,种群数目控制在那种情况下,人类获得资源量最大,又不影响资源的再生?

其实,一般将种群数目控制在环境容纳量的一半,即1/2K值时便可达到例题的需要。

2、 生物群落

1. 定义

生活在肯定自然地区内,相互之间具备直接或间接关系的各种生物的总和。

各种生物是指种群之间的动物、植物和微生物,而非种群内部。比如:一个山上全部的树是种群吗?不是,树有非常多种,只有某一种树才构成种群;是群落吗?不是,还应包含动物、微生物和其他植物。因此,不是种群,更不是群落。

2. 群落的结构动态结构

种类:①垂直结构:垂直方向的分层现象(光照、食物等原因的影响)

②水平结构:水平方向不同地段种群种类和密度的差异。

意义:使群落中的资源得到充分、适当的借助。

单一种群则没这类特点,如:一片竹林中的竹子,有高有低,就不可以称为分层现象。